介護費用は,毎月かかってくるから負担が大きいんだ。

だから,収入に応じた自己負担の上限額が決まっているんだよ。

それはありがたいわ。お金が無くて諦める介護って嫌だもの

そうだよね。この制度を「高額介護サービス費」と言うんだ

どれぐらい安くなるのかしら?

まず,下の表を見てごらん

| 段階 | 世帯上限額 | 個人上限額 |

|---|---|---|

| 生活保護受給者 | - | 15,000円 |

| 市県民税非課税世帯 (所得・収入が80万円以下) |

24,600円 | 15,000円 |

| 市県民税非課税世帯 | 24,600円 | - |

| 市県民税課税世帯 (利用者負担割合が1割世帯) |

44,400円 (年間446,400円) |

- |

| 市県民税課税世帯 | 44,400円 | - |

世帯収入に応じて上限額が違うだろ。※上記表は厚労省HP参照

次に下の表を見てみて,要介護度別の利用限度額だよ。

| 要介護度 | 要支援 1 |

要支援 2 |

要介護 1 |

要介護 2 |

要介護 3 |

要介護 4 |

要介護 5 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

利用限度額

|

50,030円 | 104,730円 | 166,920円 | 196,160円 | 269,310円 | 308,060円 | 360,650円 |

|

自己負担額

(1割負担) |

5,003円 | 10,473円 | 16,692円 | 19,616円 | 26,931円 | 30,806円 | 36,065円 |

|

自己負担額

(2割負担) |

10,006円 | 20,946円 | 33,384円 | 39,232円 | 53,862円 | 61,612円 | 72,130円 |

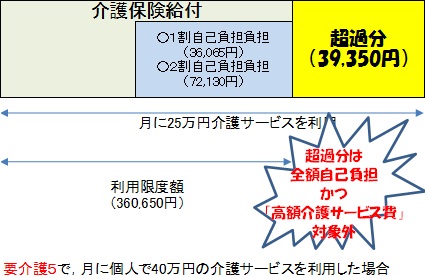

この表で言うと,利用限度額の範囲で上限が設定されているんだ。

例えば,要介護3の生活保護受給者は,利用限度額269,310円まで利用した場合,自己負担額は26,931円だけど,高額介護サービス費として26,931円から15,000円を引いた11,931円が後から支給されるんだ。

※後からの支給になるから,一時的な自己負担は26,931円になるよ。

ただし,利用限度額を超過した全額自己負担の部分については,「高額介護サービス費」の対象外になるから注意して。

じゃあ,収入に応じてどれぐらい自己負担が変わってくるか計算してみるよ。

上のケースの要介護5の方が月に個人で40万円の介護サービスを利用した場合で計算すると

| 項目 | 計算上 | 市県民税課税世帯 | 市県民税非課税世帯 (所得・収入が80万円以下) |

|---|---|---|---|

| 介護保険給付 自己負担 |

72,130円 (2割負担) |

44,400円 (高額介護サービス費) |

15,000円 (高額介護サービス費) |

| 超過分 | 39,350円 | ||

| 合計 | 111,480円 | 83,750円 | 54,350円 |

市県民税課税世帯でも3万円ほど安くなっていて

所得・収入が80万円以下の市県民税非課税世帯になると6万円ほど安くなるんだ。

でも,超過分は全額自己負担だから注意が必要だね。

まあ,実際はケアマネージャーと相談して介護サービスを決めていくから想定外の出費になることは無いよ。

ほんとだ!

これなら,安心して介護サービスが受けることができるわね

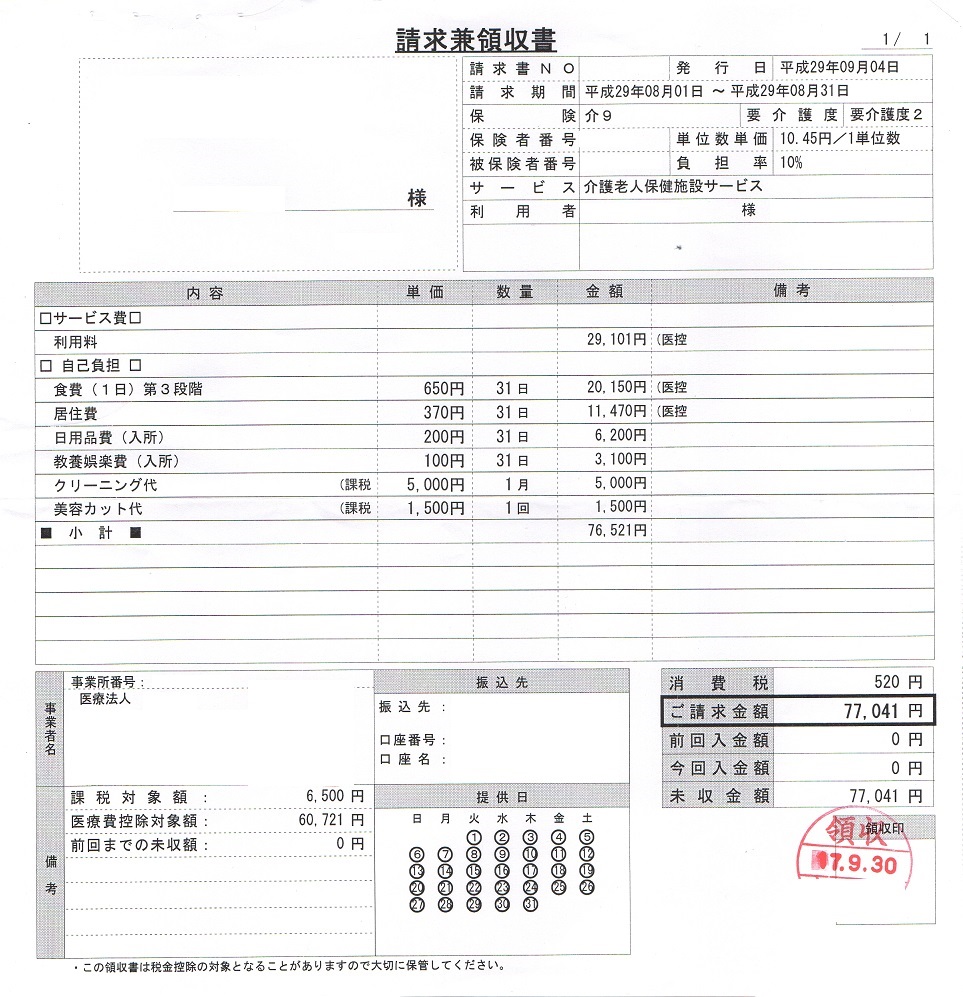

施設(老健)に入所した時の明細があるから見てみようか

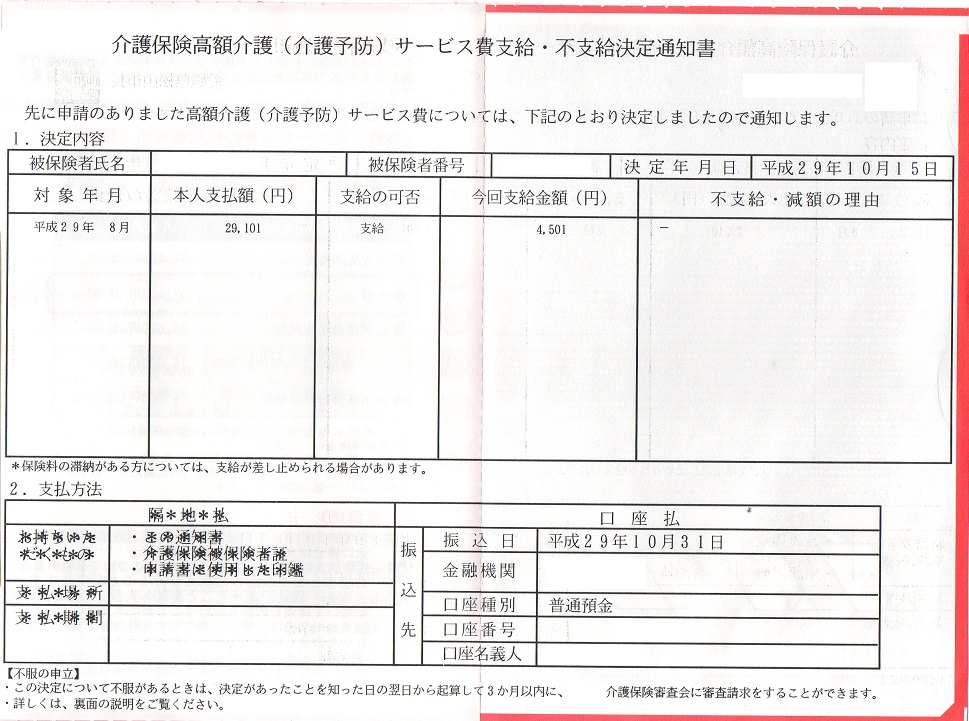

これは,市県民税非課税世帯のケースだから,世帯上限額が24,600円だね。

明細書のサービス費・利用料を見てみて。29,101円となっているね。

これが介護サービス費にあたる部分で窓口で支払った金額だよ。

そして,29,101円から24,600円を引いた4,501円が指定した口座に振り込まれるんだ。

窓口での支払いが9月30日,高額介護サービス費の支給が10月31日だから,約1か月後に支給されることになるね。

良く分かったわ。

ケアマネージャーと相談しながら介護サービスを利用すると安心して利用できるわね。

次は,「負担限度額認定」についてだよ。