ここでは,要介護認定について説明するよ

要介護認定は,どの程度の介護が必要か認定を受けることで,

要支援1~2,要介護1~5の7段階の要介護度に区分されるよ。

簡単に言うと,要支援1が一番軽くて要介護5が一番重いというもの

細かく分かれてるのね。

「要支援」と「要介護」に分かれているのは何なの?

良いところに気が付いたね

要支援は予防の段階,要介護は介護が必要な段階ということなんだ

※この「支援」と「介護」で受けることができる介護サービスがちょっと変わってくるけどそれは「介護サービスについて」で説明するよ

へえ。なんか認定の基準とかあるの?

認定の基準となるのは,次の5つの項目だよ

① 身体機能:筋力,関節,視力,聴力など身体的能力がどの程度か

② 生活機能:食事,排尿など日常生活の基本動作がどの程度か

③ 認知機能:記憶,意思伝達能力がどの程度か

④ 精神・行動障害:社会生活に不適当な行動がどの程度あるか

⑤ 社会生活への適応:金銭管理や買い物などがどの程度できるか

なるほど~。色んな認定基準があるんだね。

でも,どうやって要支援1から要介護5に認定していくの?

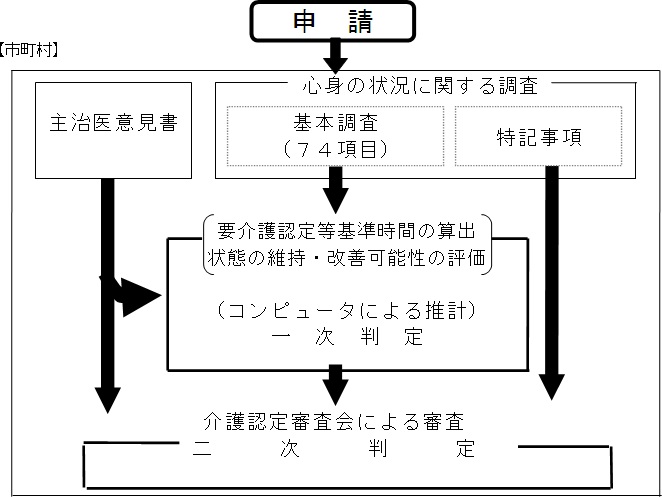

まずは,かかりつけの医師の「主治医意見書」。

※これは要介護認定の申請に必要なものだよ

次に,訪問調査。

※役所の担当者が本人から聞き取り調査をするんだ。

この「主治医意見書」と「訪問調査」の結果から

コンピュータによる一次判定がされるんだ。

その判定結果を原案として,「介護認定審査会」という学識者で構成される会で最終決定されるんだ

コンピュータによる一次判定?

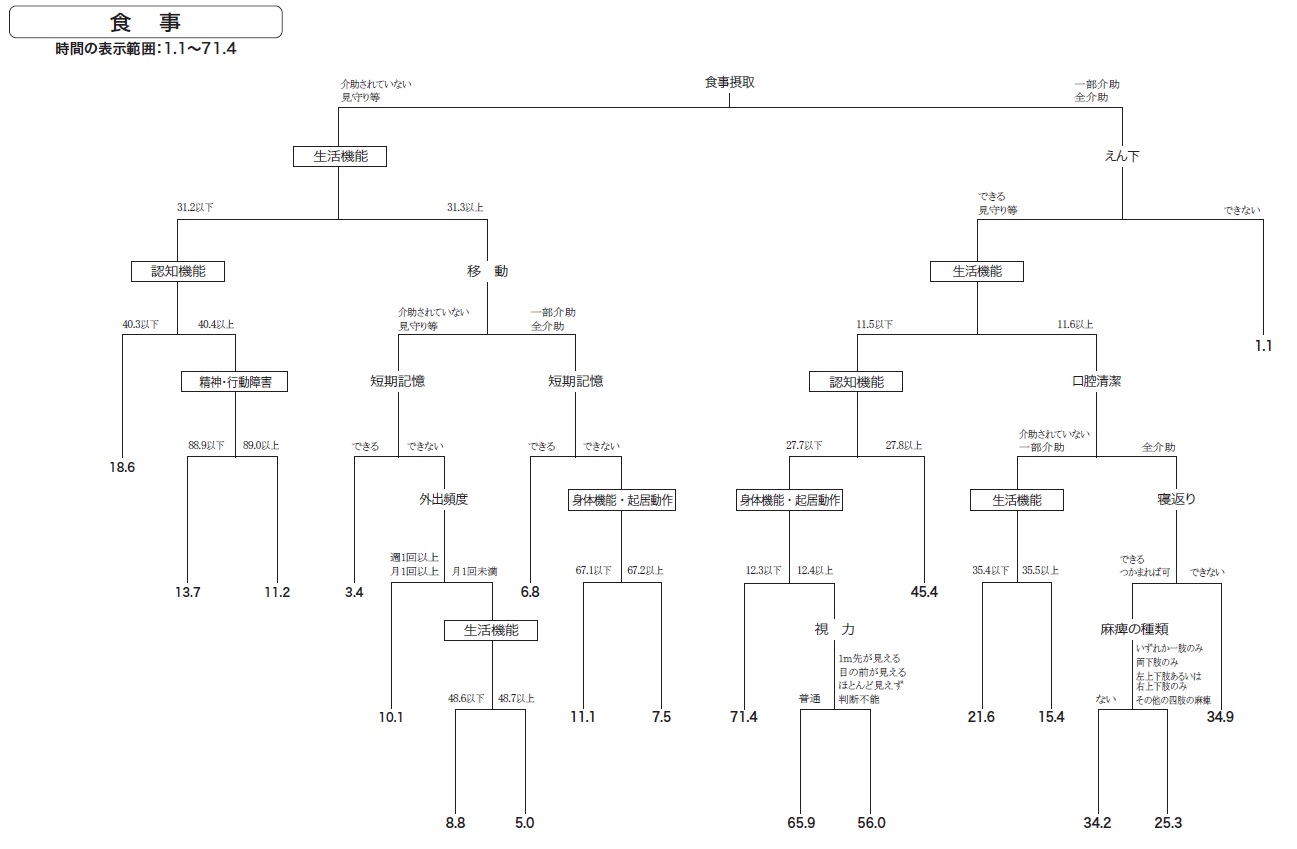

下の図を見てみて。

これは,「樹形モデル」と言うもので,各選択肢の選択結果から

介護に要する時間がどれくらい必要かコンピュータが算出するんだ。

※これを要介護認定等基準時間と言うよ

要するに,要介護度は,介護にかかる時間,つまり,介護の手間がどれだけかかるかという考え方で決まってくるんだ

これで,正しく判定できるの?

これはあくまで一次判定で参考だね。

このコンピューターには判定できない部分は「主治医意見書」や「訪問調査」で補い,それらを「介護認定審査会」で総合的に判断して認定されるんだ

下の表に,要支援1~要介護5について簡単にまとめてみたよ。

| 要介護度 | 状態 | 要介護認定等 基準時間 |

|---|---|---|

|

要支援1

(予防給付) |

ほとんど自立生活可能。 一部介助が必要で,適切な介護サービスにより要介護状態になるのを予防可能 |

25~32分未満 |

|

要支援2

(予防給付) |

運動機能の低下が見られる。 介助が必要で,適切な介護サービスにより要介護状態になるのを予防可能 |

32~50分未満 |

|

要介護1

(介護給付) |

運動機能,認知機能の低下が見られる。部分的に介護が必要 | 32~50分未満 |

|

要介護2

(介護給付) |

日常生活能力や理解力が低下。食事や排せつなど介護が必要 | 50~70分未満 |

|

要介護3

(介護給付) |

食事や排せつなどが出来ない。ほぼ全面的に介護が必要 | 70~90分未満 |

|

要介護4

(介護給付) |

日常生活全般に介護が必要 | 90~110分未満 |

|

要介護5

(介護給付) |

ほぼ全てに介護が必要 | 90~110分未満 |

なるほどね。

本人の状態と要介護認定等基準時間をもとに要介護度が決められているわね。

だいたい分かったかな。

では,次は利用できる介護サービスについて見てみようか

オッケー

続いては,介護サービスについてだよ